天博官方网站一掷韶华照水清他是学生们的“定海神针”!

编者按:2024年7月4日,中国科学院城市环境研究所迎来自己的第18个生日。这个“刚成年”的年轻研究所背后,有一群从零开始,为它建起学科框架、铸成文化内核的先行者;有一批接过薪火,为它培育新生人才、攀上科研高地的承续者。中国科学院大学(以下简称“国科大”)博士生导师,中国科学院城市环境研究所(以下简称“城市环境所”)党委书记、副所长陈少华研究员是先行者中的一员,也是承续者们的骨干,而回顾城市环境所栉风沐雨的岁月时,他谦谦一笑:“我只是块铺路石。”

1988年,福建厦门,一场前所未有的生态综合治理工程在筼筜湖拉开帷幕。让“天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美”的习生态文明思想从此实践发端。

18年后,国际唯一一所专门从事城市环境综合研究的国立研究机构在这里植根。它面向国家城市化发展过程中的生态环境保护等重大战略需求,扑下身子,一干就是18年。

读硕士时,陈少华是中国的初代“码农”:他所在的课题组要研发电化学分析仪,由他用第二代苹果个人电脑Apple II,用最原始、最繁杂的机器语言编程,把不同的分析方法写入仪器。

“我是很认真的学生,老师叫啥,我肯定要把它干好。”但那时的陈少华已经在思考,他的科研成果能得到多大范围的应用,“如果没有得到使用,可能发几篇文章就没下文了,这不是我的兴趣。”硕士毕业后,陈少华谢绝了导师让他继续深造的邀请,任教、成家,一晃便是11年。

然而,做科研最纯粹最原始的好奇心,时时呼唤着他走回实验室,而陈少华任教高校当时的条件难以支持他做心中想做的科研,“最大的痛苦,就是想做事却没平台”。等到孩子稍大些,他毅然报考博士。

这次要做什么?任教之余,陈少华所做的一些科研内容与环境保护治理相关,应用自己所学的化学理论与技术,化污水为清水,让他既觉得神奇,又收获了莫大的科研满足。环境工程?环境工程!

通过同事了解到中国科学院生态环境研究中心(以下简称“生态环境中心”)在此领域的强大研究优势之后,他联系导师,学习报考,“孩子上一年级,我也上一年级。”他笑着调侃道。

回想在生态环境中心度过的科研时光,陈少华满是怀念,“感觉非常享受,我重新变成一个学生,啥设备都有,又在当时很好的平台,可以做很多事,所以那时候就觉得特别高兴。”他总是一大早到实验室,晚上至少10点以后才回宿舍,不分工作日休息日地泡在实验室里。

在陈少华之前,生态环境中心的博士生一般都是三年学制。三年已到,陈少华犹觉不足,主动申请延期半年毕业,半年不够,又“提心吊胆”问导师能不能再延半年。“我当时觉得毕业以后会回到高校,没条件继续现在的科研,我的科学问题没解决,这会是我的一件遗憾。”

陈少华的同学们与他很亲,喊他老陈。听说延毕“歪风”自他而起,常调侃他说:“老陈,就是你开的坏头。”

如今陈少华偶有机会回到生态环境中心,便会拍下那里深夜11点依旧灯火通明的场景给学生们看。“这是一种文化、一种传承,一种自发的干劲儿。”陈少华并不反对闲暇调剂,“出去玩一下没问题,但是不能自己把自己框定在‘朝九晚五’里,大好的时光,(不好好使用)太浪费了。”

对于组里的同学,这个长他们十数岁的“老同学”同样是独特的,十年的阅历让陈少华对科研机会、青春年华更加珍惜,也给了他更豁达的视野胸襟、更敞亮的为人处事。与比自己年纪小很多的同学们一块时,陈少华常会作为“老大哥”周末时领着大家聚一块吃吃饭、娱乐娱乐,“其他组的同学都很羡慕我们,都跟我们一起玩。”

实验室里的生活也并非只有实验,闲暇时陈少华常和大家一起聊天,交流,有时甚至会聚在办公室放个电影看看。

一年元旦,陈少华和同学们在办公室里看电影,生态环境中心领导前来慰问,正撞见他们看得如痴如醉,“我们一下愣了,他却:没事没事,你们继续看。就走了。”

这位所领导,正是时任生态环境中心主任、后来的城市环境所筹建组组长赵景柱。

也正是在赵景柱的号召下,2006年,陈少华博士刚毕业,便来到厦门,加入刚开始筹建的城市环境所,从此再未离开。

废弃物的产生是城市运转、生产生活中必然存在的一环。固体废物、污水、废气等废弃物的治理因此成为城市环境治理中的核心问题之一。

“我们做的东西要能真正地起到作用,要能应用更多的学科交叉融合去系统性地解决问题。”陈少华课题组的学生们、城市环境所的学生们常能在各种场合听到这样的理念熏陶。过去是赵景柱提,如今是陈少华提。

“你看窗外的杏林湾,现在看它很清澈很干净,其实水体污染指数依然会有超标,说明污水处理还有很多我们没有探索清楚的问题,我们应该去解决这个问题,应该去了解它背后真正的科学问题。”城市环境所人一脉相承这样的问题导向思维:他们要让文献中、理论上的污染治理方法落到现实应用中去,服务到城市运转与发展中去。

从理论到实践,简单的6个字实则字字有千钧之重。污水净化工程中一项关键技术,是污水生物脱氮,其中上世纪90年代开发出的厌氧氨氧化技术,无需人工添加碳源便可完成水体的生物脱氮,是这一领域中迄今为止最具颠覆性、最有应用前景的技术。

国内对厌氧氨氧化技术的研究并不少见,论文发表数量更是世界领先,然而真正走出实验室,走向污水处理场的国内研究却寥寥无几。“很多问题你在实验室里看不到,厌氧氨氧化菌很娇贵,生长很慢,还容易被环境中其他菌种侵占生态位,控制不好就可能失去目标菌群。”

这样的问题放在实验室里似乎不难解决:逆向思维,给水体脱碳,让不需碳源就可生长的目标菌群获得优势不就可以了吗?实际应用中不行:上游排放的污水中的成分复杂,浓度高度不稳定,污水中的各种组分难以像实验室环境中那般简单机械地拆分。

那就分离不同菌群?相关的工程技术国外研究已有先例,但在最核心的技术方法、走向实际应用的最关键一步上,文献讳莫如深,只有靠自己摸索尝试、“磨”出来。而课题组这一磨,便是十几年。

“工程应用,但凡做成一件事,可能都要贯穿整个人的职业周期,十几年,二十几年,甚至更长的时间。他沉得下心做这样的事情。”国科大硕士生导师、中国科学院城市环境研究所副研究员王晓君是陈少华的学生,如今也是他课题组中的青年导师。“我主要做的是垃圾渗滤液处理,做学生的时候就记得做实验是挺痛苦的。别人就说你一个小女生去垃圾堆里扒垃圾,又脏又臭,自己当时也确实不太好接受。”

追随导师学习科研的过程中,她也承袭了这份沉静的气性。“现在觉得这都没啥了,环境工程的特点就是面向国家需求、面向社会需求,有需要你就得上。”

“脏活儿累活儿都得干”是陈少华课题组成员的共有记忆,初入课题组时,每个学生都要先在工程应用试验现场实习一段时间。

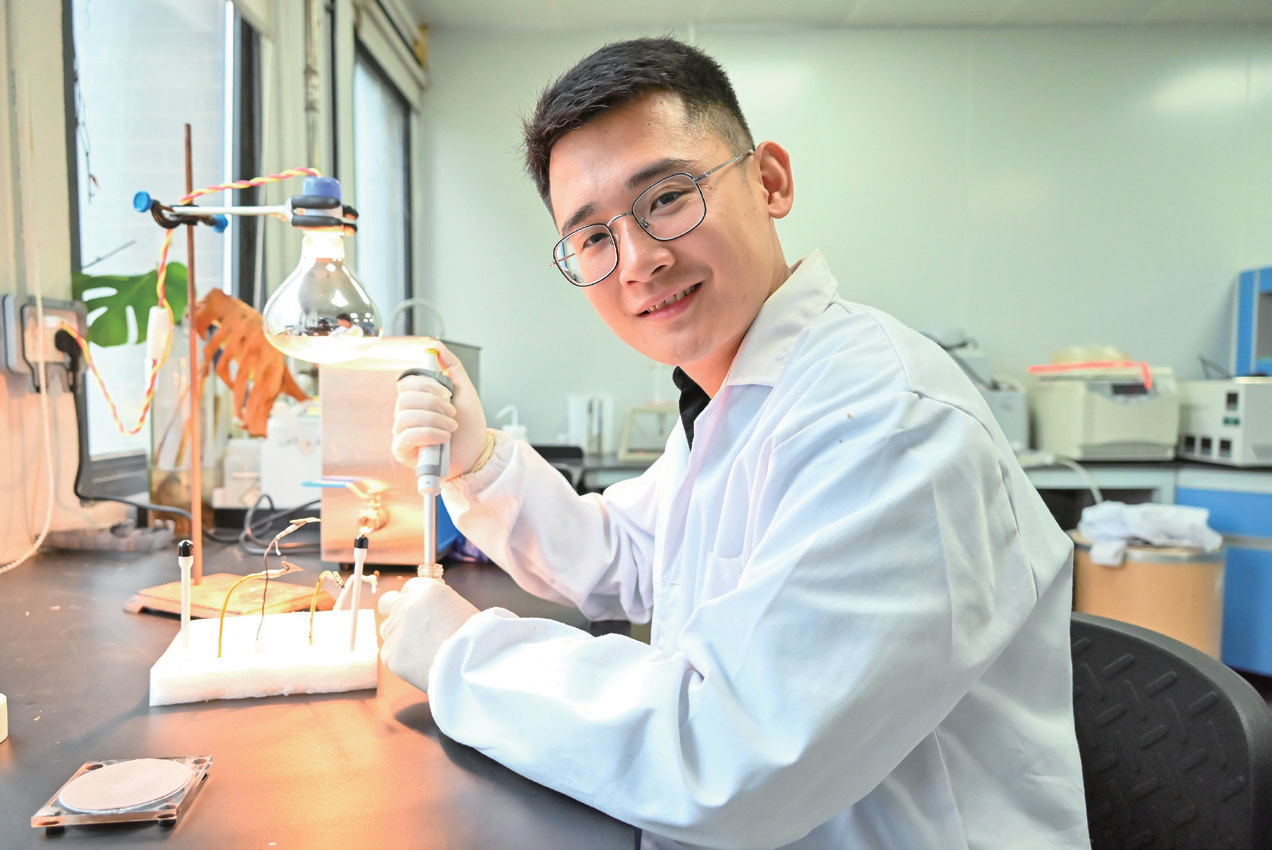

国科大硕士生导师、城市环境所研究员楼耀尹对自己当年读硕士时的实习经历印象尤为深刻,这个白净帅气,脸上总挂着阳光笑容的“大男孩”刚到组里,就被派到养猪场待了半年。这里的废水需要经过厌氧发酵,再进行工程中试,实验装置有三四层楼高,楼耀尹需要负责装置的运行维护工作。

“一个晚上试验快结束了,我有点急,肚子又饿了,天又黑了,猪场位置偏僻,夜里还有野狗在叫,我就想着赶紧做完回去。把阀门一松开,废水‘欻’一下直接冲到脸上。”

听者惊诧,他爽朗笑说,经过处理的废水相对不那么脏,但依然味道很大。“忘了当时有没有冲进嘴里了,只想着赶紧抹干净,把地方收拾好,第二天继续干。”

而在研究所内部,陈少华的课题组也负责对园区中水回用系统的管理。发挥园区景观生态的自净功能,配合课题组投入实际应用的污水处理技术,让城市环境所实现了对外污水零排放。“我们作为搞环保的机构,自己不能往外输送污水,排入杏林湾的都是处理过后达标的水。”

“生态学不是学出来的,是干出来的。”这是赵景柱常挂在嘴边的、来自他的导师、生态学泰斗马世骏的话。

应用鸟粪石流化结晶磷回收技术建成的我国规模最大的废水磷回收装置示范工程,在厌氧氨氧化生物脱氮领域掌握的核心技术与独具特色的工艺体系,贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司白酒生产废水关键污染物的分析与处理工艺技术研究,电化学高级氧化等有巨大开发潜力与应用前景的技术研发……国家需求、社会需求,核心技术、未来技术,哪里需要他们,他们就在哪里把学问“干出来”。

成果之前,是漫长的摸索。课题组中初尝研究艰辛的学生们或多或少都在困顿中磨砺过自己。国科大2020级硕士生、2023级博士生廖新情、2021级博士生刘健都曾陷入颇长的迷茫期,“实验做不出理想的结果”“分析构建不出较好的模型”“找不到实验现象背后的机制”“找不到研究的方向”……环境工程研究对象特有的复杂多变,让与同龄研究者相类似的迷茫压力又沉重几分。

取得真正技术突破所需潜心投入的时间,往往是显著长于研究生学制的。王晓君观察到,现在带的学生们渐渐对生化方向实验“敬而远之”:生化装置的日常维护每天都需要消耗一两个小时,进行一次常规的监测则往往要半天时间;一整批系统性的高强度实验需要一两个月,而完整的试验周期则需一年半以上。

“毕业难”的问题同样曾困扰过楼耀尹,“我们当时硕士毕业有论文要求,实验进展不顺利,实验背后的科学问题又没有那么容易解决,往往就会有些急躁。”

迷茫急躁时,陈少华总能成为学生们的“定海神针”。一边鼓励学生们不要气馁,一边教导他们静下心来把眼前事做好。“煲鸡汤”之外,陈少华的专业指导同样关键,楼耀尹读硕士时,每周两三次与陈少华交流学术,“陈老师对科研的敏感度非常高,交流过程中总能很快帮我们理清思路,提出我们之前从未想过的点,让人感到拨开云雾见天日。”

来到城市环境所以后,陈少华每两周开一次组会,从未间断。学生们讲组会使用的PPT,他都记好时间,一个学生一个文件夹,保存在电脑里。

后来所务工作愈发繁忙,课题组壮大了,青年导师队伍建设起来了,学生们与青年导师的日常交流多了,他意识到开大组会效率偏低,就改为定期开大组会,日常开小组会,再由小组会向上汇报。

廖新情构建实验的反应动力学方程面临困难,把研究进展做成PPT向陈少华和王晓君汇报,“他们看完我所有的数据之后,会以自己的想法进行计算,首先看看有没有出错,再看没有出错的情况下为什么会出现这样的现象。我们就相互讨论,我可以发表我的意见,他们也会说出他们的想法、提供他们的科研经验。”

大方向指导与小细节把控兼顾之下,廖新情渐渐走出消沉心态,“我现在正在做的博士大论文的整个脉络其实就是我科研推进的过程,解决一个问题之后,就可以推进下一个问题;解决上一个问题中,也可能对下一个研究阶段有启发;有时候一个问题暂时解决不了,那我就先攻克另一个问题。”在老师的引导下,有了明晰的研究思路后,廖新情的科研道路很少再有“卡壳”。

陈少华自己的科研兴趣也时时影响着学生们。与他们的交流过程中,提的最多的不是“论文”,而是“问题”。

“我们行业有句玩笑话:(环境)工程变(环境)科学,(环境)科学变化学,化学变材料学——容易发文章嘛。但是发文章不是我们的终极目标,而应该是我们解决问题以后的成果。为了发文章去设计实验,不是一个真问题,而是设计一个问题,然后去解决这个你设计出来的问题,这叫浪费时间,浪费纳税人的钱。我们应该看到现实问题,解决现实问题。”

也正是这样的思路,让陈少华并不要求课题组在高水平期刊上时时“露脸”,“最不push导师”的称呼自然而然地在学生间流传开来。

导师的相对宽松并没有让学生们松懈怠惰,听着“老陈”求学时泡在实验室里故事的他们沿袭了这样的工作风格。一个“五一”假期,刘健留在实验室做实验,本以为“大家都放假了,实验室就我一个人”,不想遇见了巡视实验室安全的陈少华——一如十几年前元旦慰问学生的赵景柱遇见陈少华时的样子。

“陈老师说:‘你这五一也加班啊。’我就跟老师说,‘老师你这五一不是也加班嘛。’”

照片里,他与学生们漂流,打水仗,亲自给学生们下厨;照片外,他和学生们一块玩桌游,游戏中的他依然思路清晰,领着大家交流信息,开动头脑,走向胜利。

廖新情不太擅长桌游,在游戏中常会给出错误的信息,难免自责受挫。陈少华便鼓励他:你看你参与进来这个游戏变得多有意思啊。

导师与学生之间的距离在这样的团建中一点点拉近,这样的关系增进也辐射到了平时科研的过程之中。“你会觉得跟老师的距离没有那么远,有很多自己的想法都可以大胆地说出来。可能只是很粗糙的一个想法,但是也敢说出来;即便不着边界,陈老师也不会笑话你,而认真为你的想法找可行性,找不足点。”

“来陈老师组真的特别幸运,我和其他组的同学交流过,他们都觉得我们组最团结,特羡慕我们。”廖新情自豪分享所受的艳羡,与陈少华读博时的引人羡慕的课题组氛围,悄然画好了一个闭环。

城市环境所的学生们提起赵景柱与陈少华之间绕不开的共同点,除了他们都是研究所的党委书记,还有便是他们都真心实意把城市环境所当家一样关照呵护。

“一个研究所就是一个集体,由一个个课题组小集体组成的一个大的集体,大家一定要有这样一个共识,互相帮助互相团结。”

王晓君对一次座谈会记忆犹新:陈少华召集同学们,让他们提出研究所科研生活中遇到的大小问题并收集解决。学生们关心的事儿有的并不大:垃圾箱摆放位置怎么设置?外卖柜怎么设置?所里的路灯不够亮了,有蛇出没……陈少华都一一解答。“大家都知道找陈老师比较能解决问题天博官方网站1,平时也经常找他聊天,他的办公室常是络绎不绝的人,组里的学生老师们找他都得约时间。”

城市环境所那位“可敬的老头”似乎从未离开,又或者,他的忠诚与尽责,在一代一代地传承。

询问王晓君是否有与陈老师相处过程中印象特别深刻的故事时,最初的回答颇出人意料:一时想不起来。“有的老师或者同学他们可能和导师交流的比较少,反而有一两个印象特别深刻的事儿,我和陈老师交流太多了,太熟了,一时确实想不起来。”

问课题组成员们“你觉得陈老师是个怎样的人”时,一个共同的答案是“有人格魅力”。在与陈老师交流的过程中,笔者深有感触,回想交流内容,仍时时受教。

他谈当下读研“随大流”的现象:我不希望我的学生们来读研究生是为了逃避找不到工作的现状,是为了“躲几年”,这样下去,你可能活得更不像自己了。我希望你(来读研)确确实实是有对科研的好奇,对这方面确实感兴趣,你想探索一些问题,我说这样就非常好。

他谈“上岸”:你看你们都是费了千辛万苦考上来的,但是所谓“上岸”了,一进来就想着我争取早一天毕业。不能这样想,这不是早与晚的问题。

他谈课题组有家的氛围:同学们天南海北在一起都是一个缘分,在一起要有种家的温馨。不过也可能有我个人原因,我孩子就经常嫌我说我“爹味”太重。

他谈课题组同学相处过程中遇到了摩擦:现在觉得这个是过不去的坎,过了几年时间,其实想都想不起来。我希望大家想起组里的时候,想到的都是高兴的时候,而不是说谁跟我吵过架,对吧?